Es wird erwartet, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die Fischpopulationen in der Schweiz haben wird. Arten mit geringer Wärmetoleranz sind bereits heute von den Veränderungen betroffen. Es lassen sich grob folgende Problemfelder identifizieren.

Link zur Arbeitshilfe / Lien vers la guide de travail

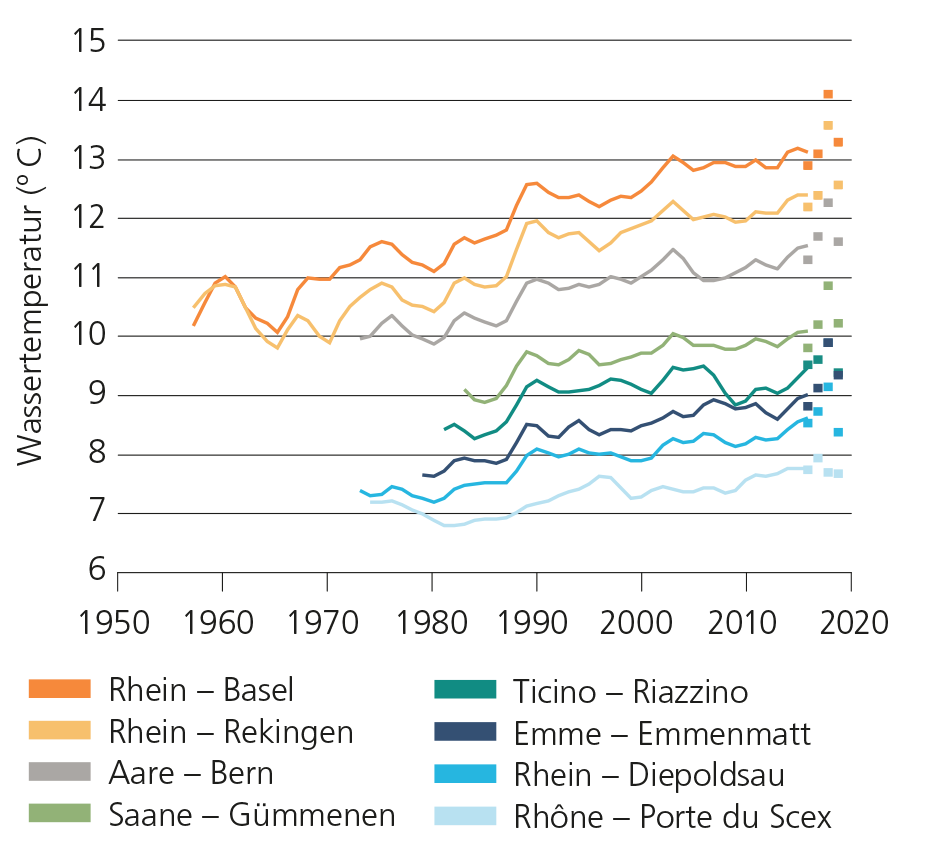

- Erhöhte Wassertemperaturen: Der mit dem Klimawandel verbundene Temperaturanstieg wird zu erhöhten Wassertemperaturen in Flüssen und Bächen führen. Fischarten, die an kühlere Gewässer angepasst sind, wie sie in alpinen Einzugsgebieten vorkommen, können unter diesen wärmeren Bedingungen nur schwer überleben und sich fortpflanzen. Höhere Temperaturen können auch die Stoffwechselrate von Fischen erhöhen, was zu einem erhöhten Energiebedarf und geringeren Wachstumsraten führen kann.

- Veränderungen der Abflussmuster: Der Klimawandel verändert die Niederschlagsmuster, was zu einer veränderten Abflussdynamik der Flüsse führt. Änderungen des Abflusses können sich auf Fische auswirken, indem sie ihren Zugang zu geeigneten Lebensräumen verändern. So kann beispielsweise ein geringerer Abfluss während kritischer Perioden die Wanderung und Fortpflanzung von Fischen behindern. Auch Veränderungen des Zeitpunkts und des Ausmaßes von Hochwasserereignissen haben tiefgreifende Auswirkungen auf Fischpopulationen. Zunehmende Winterhochwasser können etwa den Laicherfolg der Bachforelle massgeblich beeinträchtigen.

- Artenkonkurrenz und invasive Arten: Wenn sich die Verbreitung von Fischarten als Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen verschiebt, führt dies zu veränderten ökologischen Gemeinschaften. Einige Fischarten können ihr Verbreitungsgebiet auf Gebiete ausdehnen, die zuvor von Fischen mit geringer Hitzetoleranz besetzt waren, was zu einem verstärkten Wettbewerb um Ressourcen führen kann. Darüber hinaus kann die Einführung nicht heimischer Fischarten, die eine höhere Hitzetoleranz aufweisen, die Dynamik weiter verkomplizieren und das Überleben der einheimischen Fische bedrohen.

Um diese Auswirkungen abzumildern und die Fischpopulationen bei der Anpassung an die sich ändernden Bedingungen zu unterstützen, können Massnahmen wie die Wiederherstellung von Lebensräumen und deren Vernetzung, die Schaffung von Fischpassagen, die Einführung strengerer Wasserbewirtschaftungspraktiken und die Schaffung von Kaltwasserrefugien ergriffen werden.

Eine Strategie auf Ebene des Einzugsgebietes (Einzugsgebietmanagement) kann helfen, die verschiedenen Tätigkeiten aufeinander abzustimmen. Ein zentraler Aspekt einer solchen Strategie sollte die Verbesserung der Wasserrückhaltekapazität durch angepasste Landnutzungsformen sein. Abflussspitzen bei Starkniederschlagsereignissen und zu tiefen Abflüssen während Trockenheit kann so entgegengewirkt werden. Ausserdem führt die Wasserspeicherung in Böden zu einem ausgeglicheneren Temperaturhaushalt und zu verringerten Einträgen von Schadstoffen in den Gewässern.

Nebend der generellen Veränderungstendez durch den Klimawandel treten schon heute immer häufiger Extremereignisse auf. Während einer Hitzewelle mit hohen Wassertemperaturen und geringem Wasserdurchfluss ist es von entscheidender Bedeutung, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich Notfallmaßnahmen, um die Auswirkungen auf die Fischpopulationen in Flüssen und Bächen zu mildern. Im Folgenden sind einige Maßnahmen aufgeführt, die durchgeführt werden können:

- Überwachung der Wassertemperaturen: Eine regelmäßige Überwachung der Wassertemperaturen ist während Hitzewellen unerlässlich. Diese Informationen können helfen, Gebiete mit gefährlich hohen Temperaturen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Die Überwachung kann mithilfe von Temperatursensoren oder Wärmebildtechnik erfolgen.

- Einführung von Fischereibeschränkungen oder -verboten: Vorübergehende Fischereibeschränkungen oder -verbote können verhängt werden, um die Belastung der Fischpopulationen in Zeiten extremer Hitze und geringer Wasserführung zu verringern.

- Schaffung von temporären Beschattungs- und Deckungsstrukturen: Temporäre Strukturen, wie künstliche Abdecknetze und Ausbaggerung künstlicher Kaltwasserzonen können in bestimmten Bereichen umgesetzt werden. Solche Strukturen werden von Fischen als Refugien genutzt und sie können so kritische Perioden überstehen. Temporäre Strukturen sollte stets von einem Massnahmepaket zur Reduktion von Störungen (Informationstafel, Absperrung, Kontrolle durch Fischereiaufsicht) begleitet werden.

- Anbindung von Seitengewässern: Seitengewässer sind heute oftmals durch anthropogene Hindernisse (Abstürze, Schwellen, Durchlässe) oder durch natürliche Barrieren (Deltabildung durch Geschiebeablagerung) vom Hauptgewässer abgeschnitten. Niedrige Wasserstände erschweren die Situation zusätzlich. Die Anbindung von Seitengewässern – permanent oder temporär in Form einer Notmassnahme – erhöht die Verfügbarkeit von wichtigen Refugialräumen während Hitzeperioden.

- Erhöhung des Sauerstoffgehaltes: Bei zunehmender Wassertemperatur nimmt die Löslichkeit von Sauerstoff im Wasser ab. Gleichzeitig steigt der Sauerstoffbedarf der Fische aufgrund beschleunigter Stoffwechselprozesse. Es kann daher in spezifischen Fällen angezeigt sein, künstlich Sauerstoff ins Gewässer einzutragen. Es können beispielsweise Schaufelradbelüfter aus der Aquakultur zum Einsatz kommen. Diese Geräte haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Wasseroberfläche brechen und somit den Fischen auch eine hydraulische Deckungsstruktur bzw. Sichtschutz bieten.

- Verfügen von Wasserentnahmestopps: Das Wasser von Oberflächengewässern wird vielfältig genutzt (zur Stromproduktion, zur landwirtschaftlichen Bewässerung, zu Kühl- und Wärmegewinnung etc). Während Hitzeereignissen

sind insbesondere die Entnahmen zwecks Landwirtschaftlicher Bewässerung (Reduktion des Abflusses) und die Nutzung zu Kühlzwecken (Erwärmung des Wassers) problematisch. Da Zielkonflikte bestehen, sind die notwendigen Voraussetzungen für Wasserentnahmestopps klar zu definieren. - In der Vergangenheit wurden Fische oft grossflächig mit Strom aus den sich erwärmenden und austrocknenden Gewässern gefischt (Notabfischungen). Elektrobefischungen stellen jedoch für die ohnehin bereits gestressten Fische eine zusätzliche Belastung dar. Die Überlebenswahrscheinlichkeit der umgesiedelten Fische ist daher deutlich verringert. Ausserdem können mit Translokationen Fischkrankheiten verschleppt werden. Aus diesen Gründen sollten Notabfischungen nur noch nach einer sorgfältigen Interessenabwägung durchgeführt werden.

- Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit: Es können Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit gestartet werden, um die lokale Bevölkerung, Angler und Freizeitnutzer über die Empfindlichkeit von Fischen gegenüber Hitzewellen und Niedrigwasser aufzuklären. Dies trägt dazu bei, verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern.

Es ist wichtig zu beachten, dass Notfallmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den relevanten Interessengruppen, einschließlich Wasserwirtschaftsbehörden, Fischereibehörden, Umweltorganisationen und lokalen Gemeinschaften, durchgeführt werden sollten. Diese Maßnahmen sollten sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und adaptiven Managementstrategien orientieren, um die wirksamste und nachhaltigste Reaktion auf die unmittelbaren Herausforderungen durch Hitzewellen und ihre Auswirkungen auf Fischpopulationen zu gewährleisten.

Unsere Arbeitshilfe beschreibt die Problematik, fasst die wichtigsten Grundlagen zu Hitzestress bei Fischen zusammen und formuliert Empfehlungen zum Fischschutz bei Hitzeereignissen. Auf zwölf Massnahmenblättern sind in übersichtlicher Form Best Practice Massnahmen zusammengestellt. Die Arbeitshilfe soll involvierte Akteure darin unterstützen, kurz- bis langfristig den Stress und die Sterblichkeit von Fischen aufgrund zu hoher Wassertemperaturen zu reduzieren.

Notre guide de travail expose le problème, fait la synthèse des principales connaissances de base sur le stress thermique chez les poissons et émet des recommandations pour leur protection en situation de canicule. Les meilleures pratiques sont présentées sous une forme claire et concise dans douze fiches de mesures. Ce guide de travail a pour ambition d’aider les acteurs concernés à réduire à court terme et à long terme le stress et la mortalité causés chez les poissons par un réchauffement excessif de l’eau.